【日本酒よろず知識】日本酒の種類・製法の違いについて

少し知ればとても楽しい 選んで呑めば さらに旨い

日本酒の製造技術が向上し、さまざまな酒が作れるようになった今、それに伴い、酒を選ぶ楽しみ、飲む楽しみも膨らみました。しかしその反面、酒の種類が多すぎて複雑になったことも事実です。そこで、ここでは日本酒の種類と製法の違いをご紹介します。

| ● 特定名称酒とは | ● その他 ・日本酒度と甘辛 ・アルコール度数、原酒 ・原料米 ・「特別」の純米酒と本醸造酒 |

| ● 生か火入れか | |

| ● 旬の酒 | |

| ● 焼酎と日本酒 |

特定名称酒とは

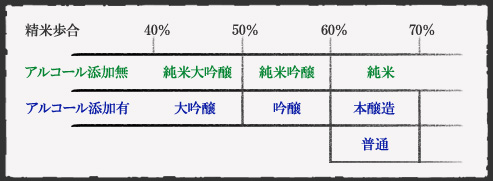

大吟醸、純米吟醸、本醸造・・・と名称がいろいろありますが、その違いは何でしょう?日本酒を製法 (精米歩合 、麹歩合、アルコール添加量など ) により、区分したものです。

昔は 「特定名称」 ではなく、「級別」 といって、特級、一級、二級、と分類していました。

今は酒の多様化により、大吟醸酒、純米大吟醸酒、吟醸酒、純米吟醸酒、本醸造酒、純米酒、とわけられています。

その区分は以下の通りです。

| 大吟醸酒 | 精米歩合50%以下、麹歩合15%以上、若干のアルコールを添加。 |

|---|---|

| 純米大吟醸 | 精米歩合50%以下、麹歩合15%以上、アルコール添加をしていない。 |

| 吟醸酒 | 精米歩合60%以下、麹歩合15%以上、若干のアルコールを添加。 |

| 純米吟醸酒 | 精米歩合60%以下、麹歩合15%以上、アルコール添加をしていない。 |

| 本醸造酒 | 精米歩合70%以下、麹歩合15%以上、若干のアルコールを添加。 |

| 純米酒 | 精米歩合による規定はない、麹歩合15%以上、アルコール添加をしていない。 |

伝統的に、よりよく精米した白米を低温でゆっくり発酵させ、粕の割合を高くし、特有な芳香(吟香)を有するように醸造することをいいます。

米、米麹、醸造アルコールの他に、糖類、酸味料、アミノ酸塩 等が少しでも含まれていたり、アルコールの添加量が白米1tあたり100%アルコールが116ℓを越えるもの、麹歩合が15%より低いものは「普通酒」になります。(上の図は、参考のため区分の中に「普通酒」と書いてありますが、「普通酒」は特定名称酒ではありません。)

又、これらの特定名称酒の区分は、飽くまで製法や原料により区分したものですので、決してそれぞれの酒の味の価値や、ランクを位置付けたものではありません。

酒の味には、原料米の種類や、水、造られた土地の風土、造り手の技術 等、様々な要因が携わっています。

生か火入れか

「生酒(なまざけ)」っていうけど、一体ナニが生なの・・・?生酒は一度も「火入れ」という作業をしないお酒のこと。とてもデリケートなお酒です。

酒を造る工程で、最後に 「火入れ 」 という作業を行います。

火入れ は安定した製品造りには欠かすことのできない作業ですが、火入れ をすることにより 搾った直後の酒と比べ、火入れ をした酒は 味や香が変わっています。

蔵元としては、「 火入れをする前のフレッシュな香や味もお客様に味わっていただきたい 」という思いから、流通の発達した今、皆様にも 火入れをしない酒 を楽しんでいただけるようになりました。それが 生酒 です。

デリケートなお酒「生酒(なまざけ)」

生酒は、一度も火入れをしないお酒ですので、とてもデリケート。ですので、ご購入されましたら、冷蔵庫に入れていただき、開封後はお早めにご賞味下さい。

生貯蔵酒もある

・通常

火入れは製品にするまでに2回行います。

【搾り】---<火入れ>---【貯蔵】---<火入れ>---【製品】搾った後、一度火入れをして貯蔵。貯蔵した酒を製品にする前にもう一度火入れをし、計2回です。

・生貯蔵酒の場合

【搾り】------------------【貯蔵】---<火入れ>---【製品】

というように、搾った後、生の状態で貯蔵し、製品にする前に一度だけ火入れをした酒を指します。

・生詰酒の場合

【搾り】---<火入れ>---【貯蔵】------------------【製品】

というように、搾った後に一度火入れをし、貯蔵。製品前の火入れをせずに瓶詰めした酒を指します。

旬の酒

季節商品??日本酒に「旬」ってあるの?酒にも季節商品があります。

搾ったばかりの 「 しぼりたて 」や、夏の間蔵内で貯蔵し、秋に出す 「 ひやおろし 」 などがありますので、それぞれの時期に旬の酒をお楽しみ下さい。

焼酎と日本酒

日本酒と焼酎ってどこが違うの?日本酒は「醸造酒」で、焼酎は「蒸留酒」です。

日本酒についてはこの頁で述べている通りですが、焼酎について軽く触れますと、大まかに 「 連続蒸留焼酎 (甲類) 」 と 「 単式蒸留焼酎 (乙類) 」 に分けられます。

連続蒸留焼酎は、二度蒸留を行い、アルコール分を高純度でとるため、風味、香による個性は薄くなります。

単式蒸留焼酎は、一度しか蒸留を行わないため、風味、香により個性に差が出ます。

また、焼酎は原料によっても大きく個性が出、「粕取り焼酎、糠焼酎、芋焼酎、蕎麦焼酎」など様々な種類があります。

その他

他にも日本酒を選ぶ時に参考になることはあるの?日本酒を選ぶにあたって、日本酒度、アルコール度数、原料米など様々な比較材料があります。

日本酒度と甘辛

日本酒には、甘口 辛口 があります。その比較基準として 「 日本酒度 」 をみるといいでしょう。

±0 を基準として、(+)の数値が大きいほど 辛口、(-)の数値が大きいほど甘口 と考えてください。

しかしこれは清酒の比重を表した数値ですので、これだけで甘辛が決まるというわけではなく、全体の味のバランスに大きく左右されます。

ですので、あくまでこの数値はご参考までに・・・。

アルコール度数、原酒

「 アルコール度数 」 とは、酒 100ml 中に含有するエチルアルコールの容量 ( ml ) で、「 度 」 や 「 % 」 で表します。日本酒の多くは加水していて、15%前後のものが多くなっています。

また、原酒でも充分に楽しめる酒もあり、原酒となると20%前後のものが多くなっています。

原料米

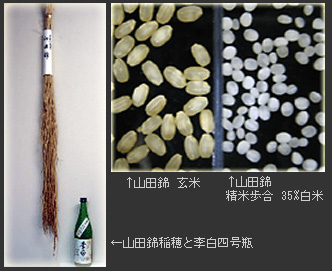

日本酒を造るお米は うるち米 ですが、うるち米には「飯米」と「酒造好適米」とがあります。米全体の約 20% が酒造好適米で、全国で実に 80品種以上もの酒造好適米が栽培されています。

中でも、山田錦、五百万石、雄町、美山錦、といった品種が有名です。

また、島根県では 五百万石、佐香錦、神の舞、といった酒造好適米が主に栽培されています。

「特別」の純米酒と本醸造酒

純米酒、本醸造酒のなかには、 「 特別純米酒 」 「 特別本醸造酒 」 というものがあります。これは、「 精米歩合 60% 以下、又は 特別な醸造方法( 要説明表示 ) で造った酒 」 につけられます。

つまり、例えば 「 精米歩合 60% 以下 ( 吟醸酒並みの精米歩合 ) で醸造したが、吟醸酒に値するまでの醸造方法 をとっていない。」 とか、「 精米歩合は68% ( 本醸造酒、純米酒 並みの精米歩合 ) で醸造したが、吟醸酒 に値するくらいの醸造方法 をとった。 」 という時に 「 特別 」 とつけます。

この場合の 「 吟醸酒に値するまでの醸造方法 」 とは、各蔵の 醸造基準 であり、これといって 酒税法 で定められたものではありません。

〒690-0881 島根県松江市石橋町335番地

TEL 0852-26-5555 FAX 0852-26-5557 李白銘酒らんく

当サイトで使用している画像及び文章の無断使用、転載を禁じます。 Copyright(C) RIHAKU Sake Brewing Company All Right Reserved.